새의 깃털, 파충류의 비늘에서 시작되었다고?

조류는 공룡의 후손이라는 말이라면 이미 들어보셨죠?

그렇다면 조류의 깃털은 파충류의 어떤 것에서 진화된 구조인지도 아시나요?

새의 '깃털'은 바로 파충류의 다름아닌 '비늘'에서 진화한 구조입니다!

믿기지 않는다고요? 비늘과 깃털은 너무나도 다르다고요?

이것이 진실인지, 그리고 오늘날의 조류들은 어떤 다양한 깃털을 가지고 있을지 지금부터 알아볼게요.

🦎 파충류의 비늘이 깃털로? 증거있어??

사실 “새는 공룡의 후손이다.”라는 말이 과학적으로 입증될 수 있던 상징적인 증거중 하나가 바로

비늘에서 깃털로의 변화입니다. 그 이유를 지금부터 알아봅시다.

1️⃣ 깃털은 비늘과 같은 ‘각질 구조물’이다

파충류의 비늘, 조류의 깃털, 심지어 포유류의 털도 피부의 상피세포가 함입된 부분에서 기원한다는 점에서 발생학적 공통점을 지닙니다. 깃털과 비늘은 모두 피부에서 만들어지는 각질성 구조물(keratinized structures)이고 이 둘은 **베타-케라틴(β-keratin)**이라는 동일한 단백질을 주성분으로 가지며, 성장 방식 또한 유사합니다!

📚 출처: Maderson, P. F. A. (1972). When? Why? And How?: Some Speculations on the Evolution of the Vertebrate Integument. American Zoologist, 12(1), 159–171.

2️⃣ 공룡에서 발견된 ‘깃털의 중간 단계’ 화석들

실제로 초기 깃털 화석은 깃털과 비늘의 중간 형태를 보여주며, 조류와 공룡 사이의 연결 고리를 제시해 줍니다. 대표적인 예가 바로 중생대 백악기 시대를 살았던 *아르케옵테릭스(Archaeopteryx)*입니다. 아르카이옵테릭스의 뜻은 '고대의 날개'이죠.

1861년에 발견된 화석의 주인공인 이 생물은 깃털을 가진 날개와 함께 파충류적인 꼬리와 발톱을 지닌 전이형 생물로, 깃털 진화의 과정을 보여주는 ‘살아있는 화석’으로 여겨집니다.

아르카이옵테릭스에 대해 처음 들어보신다고요? 바로 이 아르카이옵테릭스의 다른 별명이 '시조새' 랍니다! 독

일에서 처음 쓴 이 단어를 일본에서 '시조조'로 번역, 한국에서 이를 받아들이며 쓰게 되었죠.

발견 당시에는 공룡과 새의 중간 단계로 알려졌으나 이후의 연구들을 통해 공룡의 진화형 또는 후손이 아닌 수각류 공룡 그 자체라는 것이 밝혀졌습니다! 즉 '시조새'라는 말은 무의미한 것이고 틀린 말인 것이죠. 아르카이옵테릭스는 그저 공룡 그 자체였으니까요!

아르카이옵테릭스의 몸길이는 30~50cm로 까마귀 정도의 작은 크기입니다. 날개 끝에 발톱이 달린 3개의 발가락이 있고, 꽁지에는 꼬리뼈 20~21개가 배치되었으며 이 꼬리뼈를 중심으로 깃털이 좌우로 나있는 형태를 하고 있습니다. 지금의 조류처럼 자유롭게 날기보다는 글라이더를 타고 활강하듯 공중을 날았을 것으로 추정되고 온몸이 다 깃털로 덮여있었죠. 그의 날개에는 현생 조류와 유사한 날개깃 즉, 칼깃(contour feather)이 있다고 합니다.

2000년대 이후 중국 랴오닝성에서 발견된 수많은 화석 공룡들은 깃털의 진화를 보여주는 더욱 더 강력한 증거가 되었습니다.

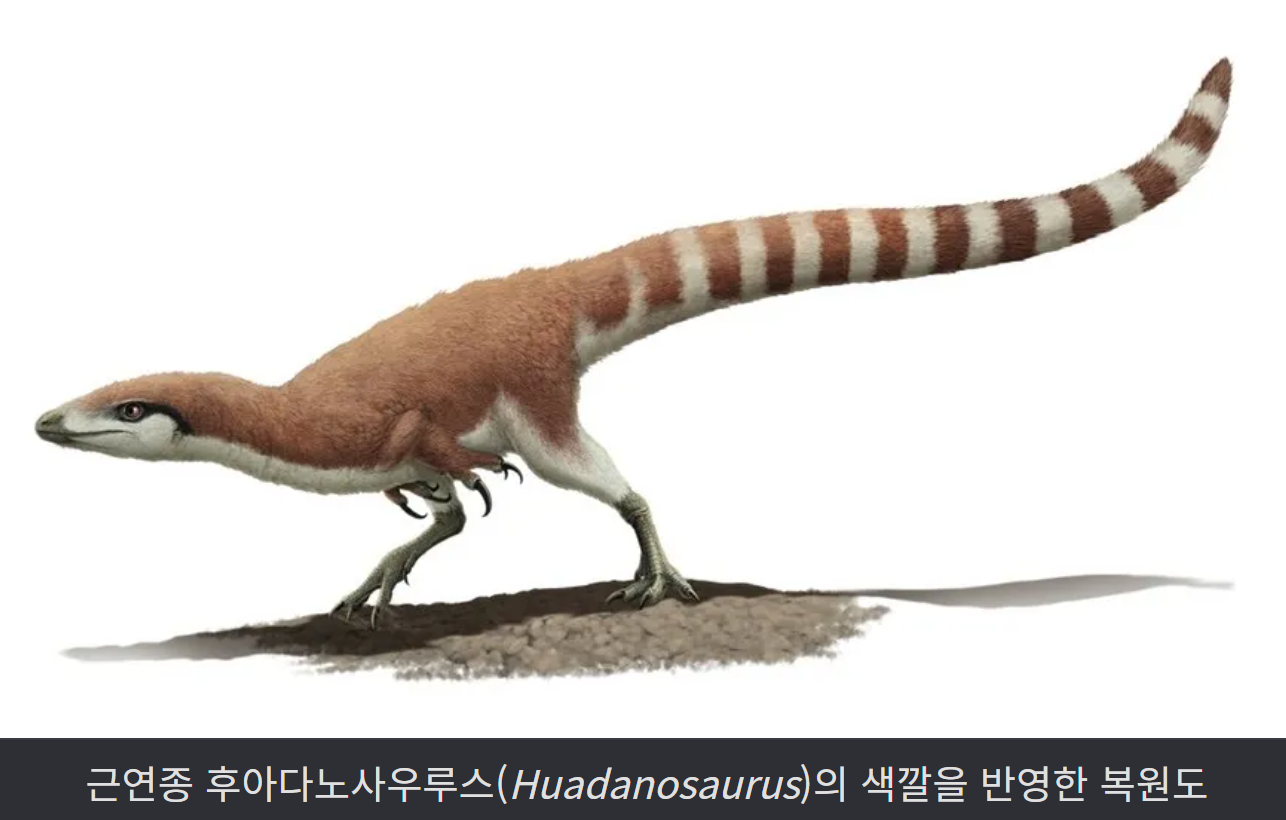

예를 들어 시노사우롭테릭스, 카우딥테릭스, 그리고 미크로랍토르가 해당됩니다. 아래는 나무위키에서 가져온 복원도입니다.

- 시노사우롭테릭스(Sinosauropteryx): 깃털처럼 보이는 ‘섬유성 필라멘트 구조’를 가진 초기 공룡

- 카우딥테릭스(Caudipteryx): 실제 조류와 유사한 깃털이 앞다리와 꼬리에 존재.

- 미크로랍토르(Microraptor): 날개를 포함한 4지에 깃털이 존재해 ‘글라이더’처럼 활강했을 것으로 추정.

그냥 새 사진이 아니냐고요? 이러한 종들은 전부 조류가 아닌 수각류 공룡에 속합니다.

즉, 깃털이 나는 능력은 새가 출현하기 이전부터 이미 공룡들 사이에서 나타나기 시작했던 것이지요!

이후 2006년에 처음으로 수각류 공룡들이 동력 비행을 했을 것이라는 의견이 나왔고, 2013년에도 관련 의견이 주장된 바 있으며 2016년에는 땅을 박차고 뛰어서 날아오르기도 가능했으리라는 연구도 나왔습니다. 2020년의 연구에서는 미크로랍토르의 비행능력이 동력비행도 충분히 가능했다는 결과까지 나왔고 2024년 최근의 연구에서 역시 현생 조류처럼 동력 비행이 가능했을 것이라 주장하고 있습니다.

📚 출처: Xu, X., Zhou, Z., & Prum, R. O. (2001). Branched integumental structures in Sinornithosaurus and the origin of feathers. Nature, 410(6825), 200–204.

🔍 출처: Xu, X., & Guo, Y. (2009). The origin and early evolution of feathers: insights from recent paleontological and neontological data. Vertebrata PalAsiatica, 47(4), 311–329.

이미지 출처 : 나무위키

3️⃣ 진화 단계를 보여주는 깃털의 ‘형태적 분류’

진화생물학자 리처드 프럼(Richard Prum)은 깃털이 다음과 같은 5단계를 거쳐 진화했을 것이라고 제안했습니다:

| 1단계 | 단일한 원통형 필라멘트 | 깃털의 초기 구조. 솜처럼 가느다란 실 |

| 2단계 | 가지가 갈라지는 필라멘트 | 다발 형태. 솜깃과 유사 |

| 3단계 | 깃가지(Barb)와 깃소지(Barbule) 출현 | ‘깃털다운’ 깃털이 나타남 |

| 4단계 | 깃대(Rachis) 출현 | 중심축이 생긴 대칭 깃털 |

| 5단계 | 비대칭 깃털 | 비행을 위한 진정한 날개깃 등장 |

리처드 프럼은 이 과정을 통해 깃털이 단열 → 과시 → 활강 → 비행으로 기능이 확장되며 진화한 것으로 추정하고 있습니다.

📚 출처: Prum, R. O., & Brush, A. H. (2002). The evolutionary origin and diversification of feathers. The Quarterly Review of Biology, 77(3), 261–295.

4️⃣ 발생학 실험에서도 드러난 깃털-비늘 관계

현대 조류의 배아 발생 과정에서도 흥미로운 증거가 나타납니다. 조류의 깃털 배아는 초기에는 비늘처럼 납작한 구조를 가지며, 특정 유전자들이 활성화되면 그것이 깃털 형태로 전환됩니다. 반대로, 닭의 유전자를 조작해 깃털 대신 비늘이 나게 만든 실험도 성공한 바 있습니다.

즉, 비늘과 깃털은 서로 바뀔 수 있는 공통된 발생 경로를 공유하고 있다는 것입니다.

📚 출처: Dhouailly, D. (2009). A new scenario for the evolutionary origin of hair, feather, and avian scales. Journal of Anatomy, 214(4), 587–606.

결론 :

🐦깃털은 비늘에서 기원했고, 생존과 진화 그 자체이다!

고생물학과 진화생물학 분야에서는 오랫동안 조류의 깃털이 ‘각질성 스케일(keratinous scale)’로 구성된 파충류의 비늘에서 기원했다는 견해가 지배적입니다. 즉, 깃털은 단순한 장식이 아니라, 생존과 진화의 역사 그 자체인 것이죠!

깃털은 비행, 체온 조절, 의사소통, 위장 등 수많은 기능을 수행하는 복합 구조로서

오늘날의 새들이 지구 전역에서 다양한 환경에 적응할 수 있게 해주는 ‘슈퍼 진화도구’이고

그 시작은, 믿기 어려울 만큼 단순한 파충류의 비늘이었습니다.

그리고 지금도 새의 피부 아래에는 그 역사의 흔적이 남아있지요.

여기서 보너스로, 진화의 결정체인 '깃털'에 대해서도 조금 더 알아볼까요?

깃털은 다 똑같지 않다? – 깃털의 종류

조류 생물학에서 깃털은 그 형태와 기능에 따라 6가지로 분류됩니다.

각 깃털은 새의 생존에 특화된 다양한 역할을 맡고 있죠.

1. 깃털깃 (Contour feathers)

몸 전체를 덮는 깃털로, 우리가 일반적으로 생각하는 ‘깃털’이 바로 이것입니다.

비행 중 공기저항을 줄이고, 체온 유지를 도와줍니다.

2. 날개깃 (Remiges)

날개에 붙어 비행을 가능하게 하는 핵심 깃털입니다.

특히 깃대(rachis)가 굵고 견고하여 비행 중 방향 조절과 추진력 형성에 기여합니다.

3. 꼬리깃 (Rectrices)

꼬리에 위치한 깃털로, 비행 중 균형을 잡고 방향을 바꾸는 데 중요한 역할을 합니다. 제동 역할도 수행합니다.

4. 솜깃 (Down feathers)

아기 새에게 흔히 보이는 솜털 같은 깃털로, 단열성이 뛰어나 체온 유지에 필수적입니다.

성조에서도 몸 안쪽에 있어 보온을 담당합니다.

5. 실깃 (Filoplumes)

가늘고 긴 형태로, 센서 역할을 합니다.

다른 깃털의 위치나 움직임을 감지해 깃털 관리에 관여한다고 여겨집니다.

6. 가시깃 (Bristles)

부리 주변이나 눈 주변에 있는 짧고 뻣뻣한 깃털로, 감각 기관 보호 및 곤충 포획 등에 유리합니다.

특히 야행성 조류에서 잘 발달되어 있습니다.

🔍 출처: Gill, F. B. (2007). Ornithology (3rd ed.). W. H. Freeman and Company.

여기서 한 가지 재미있는 사실! 펭귄도 당연히 깃털이 있습니다!

다만 그 깃털은 방수성과 단열성을 극대화한 형태로 변형되어 수중생활에 적응한 결과랍니다.

마치 가죽처럼 보이는 미끈한 광택이 도는 펭귄의 외피는 사실 빽빽하게 들어찬 검은 깃털들입니다.

보온을 위해 긴 깃털과 짧은 솜깃털이 이중으로 발달해있으며

매일 펭귄은 이 깃털들을 부리로 다듬으며 부리의 기름분비샘에서 나오는 기름을 찍어발라 번지르르하게 유지하는 것이죠.

오늘은 이렇게 깃털이 파충류의 비늘에서 진화되었다는 사실과 그 근거를 알아보았습니다.

그 과정에서 우리는 깃털이 단순히 날기만을 위해 있는 것이 아닌

다양한 조류들의 생존을 위해 진화해온 산물임을 알게되었습니다.

흔하게 볼 수 있는 새들. 그 새들이 이 지구의 고대 파충류의 계보를 이어온 흔적인 깃털을

온몸 가득 둘러싸고 있다는 사실이 이제 생경하게 느껴지게 되실 겁니다.

내일은 출근길에 꼭 새를 보고 감탄과 경외를 표해봅시다 :)

🔗 참고 문헌

- Xu, X. & Guo, Y. (2009). Vertebrata PalAsiatica

- Gill, F. B. (2007). Ornithology, 3rd Edition

- Prum, R. O. & Brush, A. H. (2002). The evolutionary origin and diversification of feathers. The Quarterly Review of Biology, 77(3), 261–295.

- Maderson, P. F. A. (1972). American Zoologist

- Xu, X. et al. (2001). Nature

- Prum, R. O., & Brush, A. H. (2002). The Quarterly Review of Biology

- Dhouailly, D. (2009). Journal of Anatomy

'All about 동물! 생물학과 과학으로 보는 세상' 카테고리의 다른 글

| [지진과 진화생물학] 자연재해가 바꾼 생명의 역사 3가지 : 갈라파고스 이구아나, 키위, 그리고 벵골 스캐럽 – 지진과 함께 진화한 동물들 (0) | 2025.07.04 |

|---|---|

| [드래곤의 기원] 드래곤은 어디에서 왔을까? 신화와 상상의 결정체 드래곤의 기원을 파헤치다! (1) | 2025.07.03 |

| 나무늘보는 어떻게 멸종되지 않았을까? 생존왕 나무늘보, 정글생활 마스터한 썰 푼다 (2) | 2025.06.03 |

| [죽음에 관한 동물학] 동물들도 자살을 할까? 고래의 집단 좌초 사건, 과연 스트랜딩(Stranding) 현상인가? 실수인가? (0) | 2025.05.08 |

| [두더지의 모든 것] 두더지의 코는 뇌? 입은 마취총?? 두더지의 실체 파헤치기 (0) | 2025.05.06 |